青果卸にとって「情報の受発信」は、事業の持続可能性を高める極めて重要な要素と考えています。

このような背景から、今求められる「情報の受発信」のあり方を模索している、(株)津軽りんご市場 専務取締役の大中氏に熱く語っていただきました。

大中氏が実際にどのように出荷者との関係性を深め、組織全体を活性化しようとしているのか。具体的な取り組みとその効果を、実践事例として6回にわたり丁寧にお伝えします。

(fudoloopチーム)

ポイント

自己紹介&経営哲学

・水産・青果卸で培った「情報✕仮説✕販売提案」の重要性

・「両利きの営業」と人材育成が未来を創る

なぜ情報発信が重要なのか?

・青森りんご産業の持続的発展には「情報力」が不可欠

・前例に囚われず、新たなチャレンジが必要

今、組織として実践している情報発信とは?

・利益直結型情報 → 価格・相場情報を即時提供

・経営思考型情報 → 市場動向・経営戦略を可視化

・栽培支援型情報 → 生産技術・資材情報を共有

どのように情報を届けるか?

・メルマガ・HP・LINE・紙媒体・対面など多様な手法を活用

・2025年度からLINE公式アカウントを情報発信のプラットフォームに!

自己紹介

1967年、青森県弘前市生まれ。弘前高校・北海道大学を卒業後、札幌中央卸売市場(水産大卸)に勤務しました。その後、弘前水産地方卸売市場(水産大卸)に在勤した後、青果大卸の弘果弘前中央青果㈱に転職、営業部門を経験した後、総務部門を統括しました。2024年6月よりグループ会社の㈱津軽りんご市場にて専務取締役を拝命しております。水産卸で経験したマーチャンダイジングでは、産地情報、流通情報、小売情報、消費者情報などをクロス分析し、立てた仮説で販売提案することの重要性を体感し、他市場を指導する役割も担いました。

ちなみに趣味は“へらぶな釣り”です。趣味と仕事には共通点があると感じており、趣味に勤しむことで自分磨きをしています(笑)。へらぶな釣りで狙い通りの釣果を出すことと、会社経営で仮説を立てて事業を構築し結果を出すことは同じですし、釣りで絡まったラインを解くことと、経営において困難な状況を整理し打開することは同じ感覚です。現在は夢だった50㎝台の大物を釣り上げ、とても満足しています。

私の経営哲学

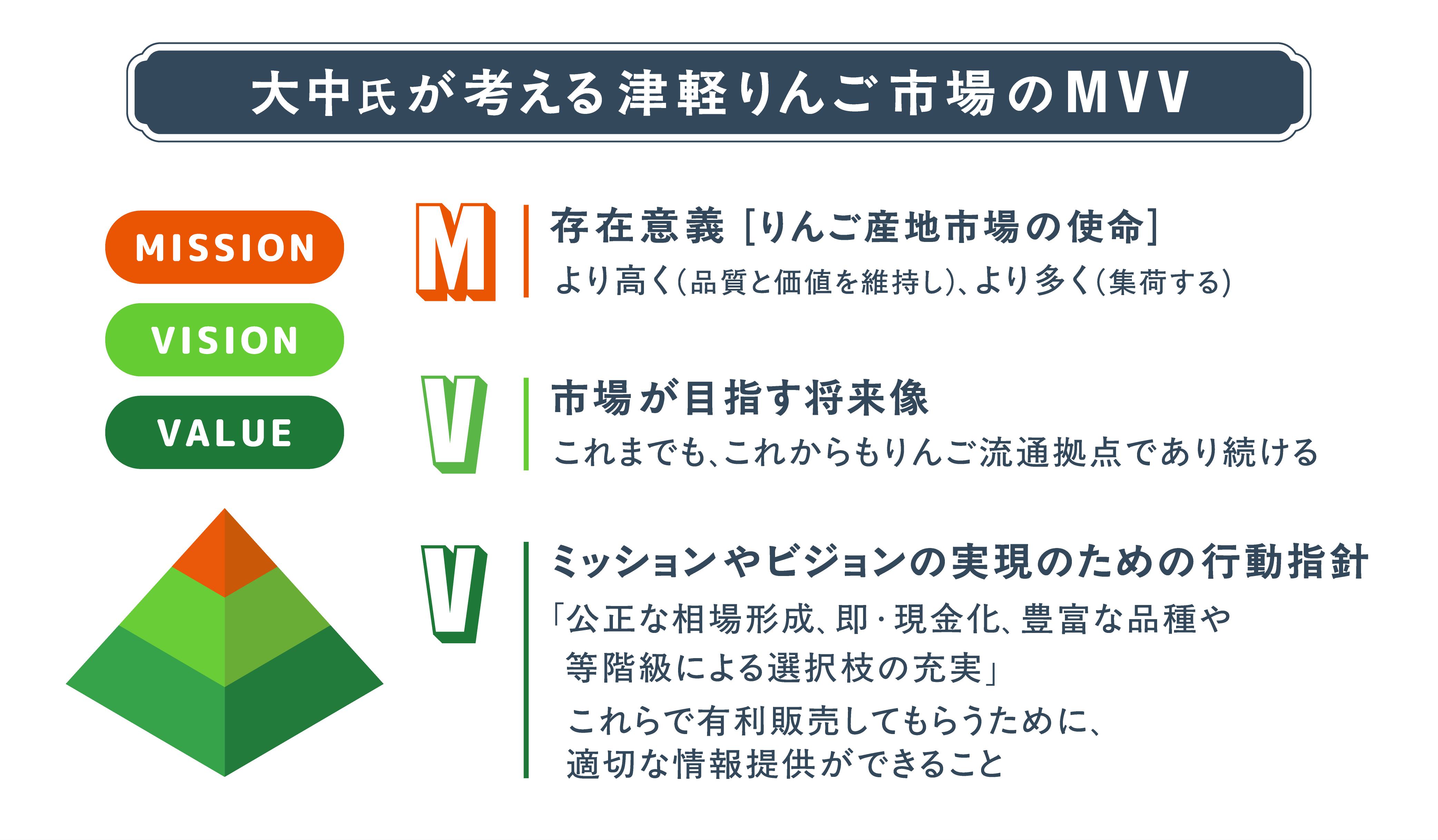

現青果卸では、りんご産地市場という“特殊で強靱なビジネスモデル”を経験しつつ、次の柱となる収益モデルを探索していく“両利きの経営”と、それを遂行していく人材の育成が大切だと確信します。これまでに学び得た持論は月並みではありますが、経営理念(MVV(※1)、長期計画)と経営基盤(人事、ICT(※2)、財務、FM)、事業基盤(営業、アメーバ経営(※3))といった基本的な要素を押さえ、各々が連携して最適解を目指すことが大事だということと、これらを成すのは“人”ですので、人への投資を惜しまないことだと考えています。

なぜ情報発信が重要なのか?

外部環境を見れば、物価や価値観があまり変動しなかった“失われた30年”と呼ばれた時代から、“VUCA(※4)(不確実性の高い)”時代に突入したといわれています。りんご業界でも生産者が減少していくと予測される中、持続的な青森りんご産業の繁栄と、会社の存続の両立を成し遂げる責任があります。そのためには、青森りんごの強みを活かしつつ労働生産性を高める必要がありますし、会社も変化に順応した経営に挑んでいく必要があります。なので「今まではこうだった・・・」という前例主義に囚われることなく、トライ&エラーしながら前に進んでいく覚悟でおり、経営基盤の中のICTにも活路があると考えています。

今、組織として実践している生産者への情報発信とは?

対象の生産者数は約4,000件(グループ会社も含めると約12,000件)、対象買参人数78名、対象営業担当は30名です。“情報”と一言でいっても、実はさまざまな種類があります。りんご産地市場がお客様に提供する情報を大きく分類すると、①利益直結型情報、②経営思考型情報、③栽培支援型情報、④その他となります。これまでは、弊社でも情報の種類を意識せずに混在して発信していたと思いますが、整理し、秩序立てて発信する方がよいと考えています。

市場が生産者に提供する情報分類

①利益直結型 → 価格・相場情報

②経営思考型 → 市場動向・経営戦略

③栽培支援型 → 資材・生産技術を共有

どのように情報を届けるか?

これら①〜③型の情報を、HP、メルマガ、LINE、fudoloop、“ひろかだより”などの紙媒体、産地担当者からの直接発信、出荷組合単位での周知、卸売市場内のディスプレイ、自動メール、ラジオなど、さまざまな手段で発信しています。情報の種類や発信先によって得手不得手があるため、複数の媒体を使用していますが、そろそろ整理が必要だとも考えています。2025年度からは、LINE公式アカウントを発信手段のプラットフォームと位置付け、顧客が複数のアプリを意識せずに利用できる環境を構築する予定です。これは、老若男女すべての世代でLINEアプリの使用頻度が高いと判断したためです。

弘果弘前中央青果 りんご部と津軽りんご市場 営業部では、ほぼ同じ仕事をしているにもかかわらず、情報発信への取り組み温度に差があり、とても興味深いです。顧客サービスの考え方や経営トップの情報リテラシーの差が反映されているためかと思われます。数年もすれば大きな差となると思いますので、後に検証したいと考えています。

このことに関連して、fudoloopやLINEを生産者向けに活用する前段階で、導入に慎重な意見があったことも記載しておきます。「高齢生産者はLINEを使えないので、LINEを使わない生産者へのサービスが行き届かなくなるのではないか? だから、LINE導入は慎重にすべき(=やらない方がいいのではないか)」というものです。一見、生産者ファーストな考え方に見えるかもしれませんが、本当にそうでしょうか?

便利な機能を利用できる人には積極的に利用していただき、fudoloopやLINEを活用して業務を効率化することで生まれた時間を、LINEを利用しない生産者へのサービスに充てることができると考える方が、真の生産者ファーストではないでしょうか。なぜこのように後ろ向きに考えるのかについては、全6回発信されるメルマガの最終回で解説したいと思います。

【用語補足】

※1 MVV:読み方はエムブイブイ。Mission(ミッション)、Vision(ビジョン)、Value(バリュー)の頭文字を取った言葉。

※2 ICT:読み方はアイシーティー。「IT(Information Technology)=情報技術」を駆使した情報や知識の伝達・共有(Communication)手段のこと。本稿では、大中氏の考えとして、一般的なICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の意味に「コミュニケーション」の重要性を込めて使用している。

※3 アメーバ経営:部門単位で経常利益の最大化を意識した運営がなされ、結果として部門の集合体である会社が繁栄するもので、稲盛和夫氏が提唱した経営手法。

※4 VUCA:読み方はブーカ。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉。

以上

※fudoloopメールマガジン(掲載日:2025年4月4日)

※本事例中に記載の肩書きや数値、社名、固有名詞および製品名等は、閲覧時に変更されている可能性があることをご了承ください。