ポイント

情報発信の目的は「コミュニケーションと関係性の強化」

・対面から最新ICTまで多様な情報発信手段を用意

・手段をうまく使って届けたい人に届けたい情報を確実に届けるしくみ作り

生産者の「知りたい!」に応えるfudoloopの活用

・生産者が本当に知りたい情報をタイムリーかつ効率的に提供する具体的な方法

・生産者から高評価を得ていること

・fudoloopのヘビーユーザを生み出す仕掛け

生産者とのコミュニケーションのDX化に挑戦

・情報発信は一方通行で終わらせてはいけない!

・生産者一人ひとりに寄り添いたいけど人手がない…という悩みを解決する具体的な方法

・ICT活用に期待する可能性の広がり

情報発信の目的は「コミュニケーションと関係性の強化」

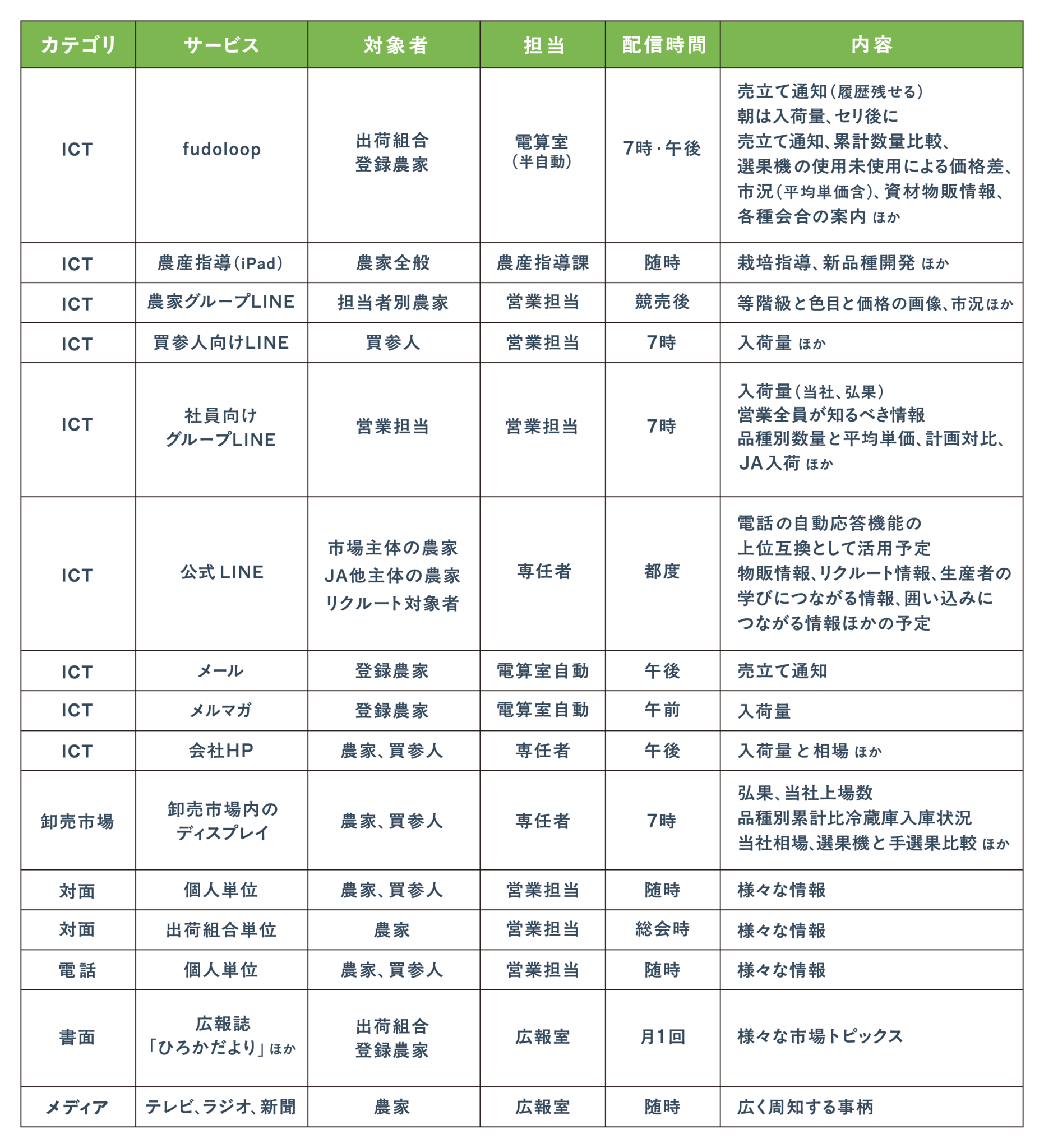

前回述べたとおり、情報発信は、顧客とのコミュニケーションや関係性の強化が目的の一つですので、対面、電話、書面、ICTなどを活用し、適宜伝えています。

現在は、以下の表のように情報を発信しています。手段が重複しているのは、ユーザーが使いやすい手段を選べるようにしているためですが、そろそろ整理が必要だとも考えています。

情報発信の手段一覧

生産者の「知りたい!」に応えるfudoloopの活用

本メルマガは日本事務器様が発信していますので、“企業案件”として、fudoloopの利用についてもお話しします(笑)。

りんご生産者にとって最大の関心事は、「自分のりんごは市場相場を上回ったのか?下回ったのか?その理由は何なのか?」です。そこで弊社では、りんご生産者ごとに売立て通知をfudoloopで半自動送信しており、本日の相場も併せて発信しています。売立て通知は履歴を残せるようにしており、生産者から高評価をいただいております。

その他にも、卸売市場内のディスプレイに表示している情報の中で特に重要な情報や、外部には公表していない品種別の平均単価など、農業経営の参考となる情報をfudoloopユーザー特典として発信しています。

まとめますと、fudoloopでは、①②③型の全情報のうち、基幹システムから出力するデータや、一括送信・自動送信できるデータを主に取り扱っています。なお、現在fudoloopの使用料金は弊社が負担していますが、将来的には生産者にも若干の負担をお願いしたいと考えています。その理由は、今後さまざまなICTサービスが導入されていくと予想される中、それらの費用をすべて市場が負担すると経費がかさんでしまうためです。そのため、受益者である生産者にも負担していただけるよう、“便利で有益な情報”を特典として提供し、ヘビーユーザーとなっていただくことで、若干の費用負担を理解していただく環境を整えていきたいと考えています。

なお、生産者の利益に直結する情報であり、かつタイムリーさ(=鮮度)が求められる情報は、使用頻度が高いという点でLINEのほうが優れていると思います。

生産者とのコミュニケーションのDX化に挑戦

コミュニケーションは双方向でのやり取りが重要ですので、これもまた前回述べたとおり、情報を発信するだけで受信しないのは、片手落ちと言えます。ただし、「数千人の生産者と日々1対1で対応するのは時間的に厳しい」のも事実です。そこで、1対1対応すべき案件と、そうではなく一括または自動で対応できる案件に仕分けし、後者を効率化するためにDXを導入しようという試みを検討中で、LINE公式アカウントにそれを託そうと考えています。

理由は、LINE公式アカウントには自動応答機能が備わっているからです。これは、0120サービスの自動応答(「〇〇の方は#2を押してください」といったもの)をよりスマートにした機能で、ユーザーを「状態によって仕分ける」ことができます。ただし、すべてを自動応答させることはできませんし、そのつもりもありません。ユーザーがどのような要望を持つ人なのかを複数のシナリオに分類し、特定のシナリオにいるユーザーに対し、的確なマーケティングを行うことが狙いです。

イメージとしては、数千人いる生産者を、(a)利益に直結する生情報を知らせてほしい人、(b)今後のりんご産業の行く末やトレンドを知りたい人、(c)栽培ノウハウの確認をしたい人、(d)資材購入に興味がある人、などの大きなシナリオに一つのアンケートから振り分け、そこからさらに細分化したシナリオへ誘導し、シナリオごとに対応していくというものです。

この仕組みの特徴は、最終的にすべてを人手で解決する必要がなく、自動応答で解決できるシナリオもあるということです。つまり、「数千人の生産者と日々1対1で対応するのは時間的に厳しい」という課題を、DXによって顧客の要望を選別し、その一部を自動的に解決できるようにするのです。この仕組みにかかる費用が社員1名分であれば、費用対効果は十分に見合うと言えます。

LINE公式アカウントを採用する理由がもう一つあります。国内のLINE利用者数は9,700万人(※)に及び、高齢の方でも利用している実績があり、ほとんどの人が毎日のようにLINEアプリを開いているという事実です。それゆえ、弊社の情報を受信してもらう最上位の入口をLINEとし、そこからfudoloop、HP、メルマガなどへリンクすることで、お客様は情報収集のためにブラウザアプリやメールアプリなど複数のアプリを開く必要がなくなります。

また、利用者数が圧倒的に多いという事実を踏まえ、さらなる活用構想も持っています。一つは既存生産者の囲い込みと新規生産者の獲得戦略、もう一つはリクルート要員の確保戦略です。これらは生々しい話になりますので、具体的な内容はここでは割愛させていただきます(笑)。

※出典:LINEヤフー for Business – LINEアプリ 月間アクティブユーザー 2024年9月末時点

以上

※fudoloopメールマガジン(掲載日:2025年4月18日)

※本事例中に記載の肩書きや数値、社名、固有名詞および製品名等は、閲覧時に変更されている可能性があることをご了承ください。